-

服務項目

- 全部商品

- 造型蘭花

- 地盆蘭花

- 桌盆/靈前蘭花

- 高架花柱

- 綠植盆栽/多肉組合

- 米塔/靈獅/燈籠

- 蓮花塔/靈獅塔/紙紮

- 精緻罐頭禮籃

- 其他

- 關於我們

-

最新消息

- 全部消息

- 花.哪去

-

相關文章

- 全部文章

- 勝宏迎賓

- 愛公益

- 媒體報報

- 0

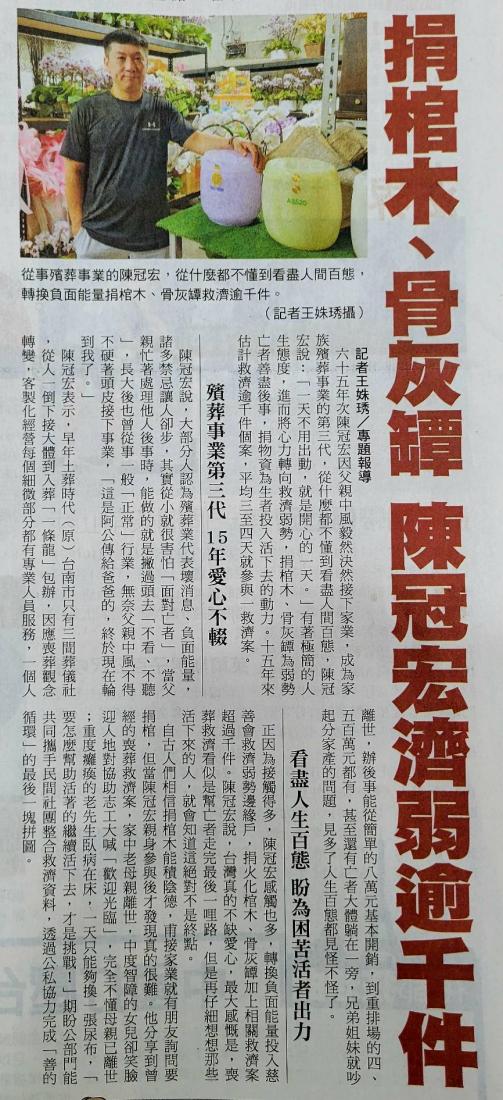

六十五年次陳冠宏因父親中風毅然決然接下家業,成為家族殯葬事業的第三代,從什麼都不懂到看盡人間百態,陳冠宏說:「一天的沒事(不用出動),就是開心的一天。」有著極簡的人生態度,進而將心力轉向救濟弱勢,捐棺木、骨灰罈為弱勢亡者善盡後事,捐物資為生者投入活下去的動力。十五年來估計救濟逾千件個案,平均三至四天就參與一救濟案。

陳冠宏說,大部分人認為殯葬業代表壞消息、負面能量,諸多禁忌讓人卻步,其實從小就很害怕「面對亡者」,當父親忙著處理他人後事時,能做的就是撇過頭去「不看、不聽」,長大後也曾從事一般「正常」行業,無奈父親中風不得不硬著頭皮接下事業,「這是阿公傳給爸爸的,終於現在輪到我了。」陳冠宏表示,早年土葬時代(原)台南市只有三間葬儀社,從人一倒下接大體到入葬「一條龍」包辦,因應喪葬觀念轉變,客製化經營每個細微部分都有專業人員服務,一個人離世,辦後事能從簡單的八萬元基本開銷,到重排場的四、五百萬元都有,甚至還有亡者大體躺在一旁,兄弟姐妹就吵起分家產的問題,見多了人生百態都見怪不怪了。正因為接觸得多,陳冠宏感觸也多,轉換負面能量投入慈善會救濟弱勢邊緣戶,捐火化棺木、骨灰罈加上相關救濟案超過千件。陳冠宏說,台灣真的不缺愛心,最大感慨是,喪葬救濟看似是幫亡者走完最後一哩路,但是再仔細想想那些活下來的人,就會知道這絕對不是終點。自古人們相信捐棺木能積陰德,甫接家業就有朋友詢問要捐棺,但當陳冠宏親身參與後才發現真的很難。他分享到曾經的喪葬救濟案,家中老母親離世,中度智障的女兒卻笑臉迎人地對協助志工大喊「歡迎光臨」,完全不懂母親已離世;重度癱瘓的老先生臥病在床,一天只能夠換一張尿布,「要怎麼幫助活著的繼續活下去,才是挑戰!」期盼公部門能共同攜手民間社團整合救濟資料,透過公私協力完成「善的循環」的最後一塊拼圖。